浙江余姚花園新村遺址出土東漢劾物木觚

2023年8月28日

作者:孙闻博(中国人民大学国学院副教授)、汪华龙(扬州大学社会发展学院讲师、许超(宁波市文化遗产管理研究院副研究馆员

原文发表于《文物》,2023年第6期,65-74页

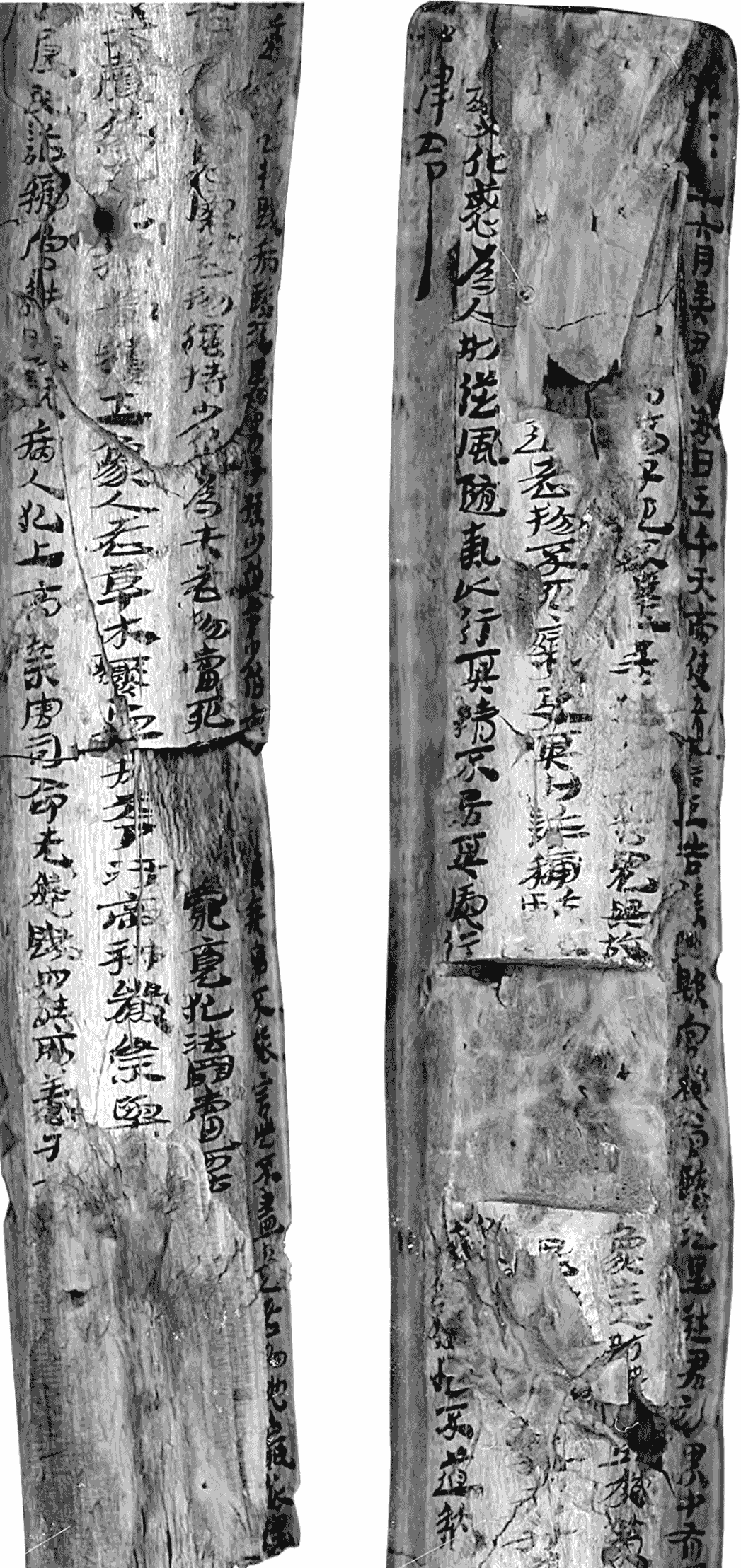

2020年7~12月,宁波市文化遗产管理研究院对浙江省余姚市花园新村汉六朝遗址进行了考古发掘,遗址西北部河道堆积中出土一件东汉永平十七年(74年)“天帝使者”木觚,具有重要文献和历史学价值。本文拟对该木觚予以考释与初步探讨。

一、木觚形制

木觚由整根木材纵剖而成,横截面约为木材的2/3,底为平面,正面刮削出四棱五面。正面右起左行墨书五行,没有空行,背面无文字。通体涂朱砂,中部偏上位置有封泥槽,中心位置有一人工穿孔。长46、宽4.2~5.5、厚1~3.6厘米(图一)。传世文献记载木觚为三至八面不等,战国秦汉木觚实物也时有出土[1]。王国维考述简册制度,将“觚”分作“学书之牍”“记事之牍”两类[2]。作为“记事”之牍,玉门花海七棱觚由两种内容构成。前四行抄写皇帝给皇太子遗诏,后三行为戍卒书信[3]。目前发现时代最早的木觚出土于云梦郑家湖战国晚期墓地M274,长33.6、宽3.6、厚1.7厘米,记谋士筡游说秦王寝兵立义之事。它由一截圆木纵向中剖,半圆形木面修削成七面,每面均书文字;平整面形似牍,分七行,六行书写,一行留白[4],实际形成八面、十四行觚。花园新村木觚在形制上与郑家湖木觚最为接近,唯长度更长,背面没有文字,形成六面、五行觚。

荆门包山二号楚墓时代约为公元前316年,出土遣册性质的竹牍1枚,尺寸不明,正面刮削成三行,三行书写,背书一行[5]。江陵凤凰山一六八号汉墓出土告地书性质的竹牍1枚,长23.2、宽4.1~4.4、厚0.3厘米,系将竹节锯开后削制而成,正面刮削成五行,背面微呈弧形,正面书写四行,空白一行[6]。荆州谢家桥一号汉墓所出1号竹牍也为告地书, 长23.7、宽2.8~2.9、厚0.4厘米[7],正面修治成四行。三件都对正面加以刮削,形成三至五行的棱面。花园新村木觚稍显不同处,是在正面修治封泥槽,原当抑压封泥,以拟封缄发送之程式。而制作有封泥槽的文书觚, 此前也有发现。居延新简EPF22 ∶ 151,学者称作检,中部有封泥槽。封泥槽上部削成坡面, 封泥槽下部刮削修治出四面,下部大致形成五面、四行的觚状。内容有“府告居延甲渠鄣候”“甲渠守候告尉”“如府记律令”[8]。花园新村木觚不仅有封泥槽,而且有“天帝使者信臣告余姚县”“如律令”等内容,在文书体例及内容上与居延新简EPF22 ∶ 151近似。花园新村木觚长46厘米,约合汉代二尺。这一尺寸与秦汉官文书之制多有联系,并呈现木牍类文书的一些特征。由上,此材料在形制上虽可归入觚类,但在规格、内容上对实用官文书多有参考,力图体现下行公文的权威性。

二、释文疏解

木觚现存二百余字,释文如下(图二):

永平十七年六月癸丑朔海(晦)日壬午, 天帝使者信臣告余姚县官稷令、临□里社君:社界中有不道之老物,贼病临□里男子孙少伯,令少伯痴□□喉,疾痛不能言。此不尽是老物,蛇鼠狐狸(第一面)……□殇子□不□,若狂鬼、恶鬼与故象生人(形),□□旦夜荣(荧)惑少伯□思爱,老物强持少伯为夫,老物当死,□□□穷竟,犯法,罪当(迁)……(第二面)……不道老物不死,变更其(形),诈称临□里□□□□□□□为若卖殇子□□骨,积土象人老,草木聚血□苓汙帝神严祭与……(第三面)□□变化,惑为人(形),从风随气以行,其精不居其处,行□□□犯不道,愁苦良民,诈称官秩,贼□病人,犯上帝禁,害司命先,残贼四时所养。天□……(第四面)如律令。(第五面)

“永平十七年”,永平为东汉明帝年号,永平十七年即74年。该年六月为癸丑朔,大月[9]。晦日为每月最后一天,该月晦日正为壬午。《三国志·吴书·孙韶传》裴松之注引《吴历》记孙翊被杀:“(妫)览入居军府中, 悉取翊嫔妾及左右侍御,欲复取徐。恐逆之见害,乃绐之曰:‘乞须晦日设祭除服。’”[10]晦日之“晦”,觚文作“海”。按“晦”“海”通假, 传世及出土文献多见“海”作“晦”[11]。而“晦”作“海”,例证虽少,但在西汉文献中仍有发现,如马王堆帛书《五行·说》“言其相送海(晦)也”、《易·明夷》“不明海(晦)”,北京大学藏汉简《反淫》“芬(纷)云(纭)窈(幽)海(晦)”[12]。木觚所记,提供了东汉时期的具体用例。又,所记壬午不仅是晦日,并且也是制日。居延新简EPT49 ∶ 3:“厌书,家长以制日疏名。名为天牧,鬼之精,即灭亡。有敢苛者,反受其央,以除为之。”[13]制日还见于《抱朴子·登涉》,据葛洪引《灵宝经》载“所谓制日者,支干上克下之日也。若戊子己亥之日是也。戊者,土也。子者,水也。己亦土也, 亥亦水也,五行之义, 土克水也”[14],“即有克杀之义”[15],“可见驱鬼也须挑选有利的时日”[16]。按壬为水, 午为火, 水克火,壬午也合“支干上克下之日”[17]。

“天帝使者信臣”,战国信仰世界已出现“帝”“群帝”和“天帝”[18]。及至秦汉,或受人间皇帝制度的影响,天帝始成为凌驾众神的天上君主,“具有主宰人间和幽冥的权力”[19]。镇墓文中有以天帝名义向地下官吏发号施令,甚至由天帝直接下令者,而绝大多数是天帝派遣使者去执行有关任务。“东汉时方士或巫觋劾鬼时都必须假借神灵的名义,主要是打出天帝使者或天帝神师的旗号。因而执行这项法术的人,实际上成为天帝使者或神师的化身或代理者。”[20]从严格意义而言,“天帝使者”应是方士用奏疏上表等方式请来的天神。所行是一种降神仪式,方士本身不会自称“天帝使者”[21]。信臣,指忠诚可信之臣,可作为使者派出。《左传》宣公十五年:“寡君有信臣,下臣获考死,又何求?”[22]《韩非子·十过》:“王其趣发信臣, 多其车,重其币以奉韩。”[23]《汉书·韩信传》:“齐王使其信臣招所亡城。”颜师古注:“信臣,常所亲信之臣。”[24]此木觚是目前所见有明确纪年记录“天帝使者”最早的一件。此前曾发现“天帝使者”的印章、封泥,同属驱鬼辟邪所用之物。江苏高邮邵家沟二号灰沟与绘有符箓的“天帝神师”木牍伴出的“天帝使者”封泥,被视作巫师作法后的遗留之物[25]。学者推测“在简牍背面须用泥封之,并加盖上相应的如天帝使者之类的印”[26]。此“天帝使者”木觚的封泥槽内,原封泥印文或作“天帝使者”,结合方式是在木觚正面加以封缄。

“天帝使者信臣”所“告”对象较为特别,作“余姚县官稷令临□里社君”。“□”, 下文又凡两见,三处墨迹均有脱落,今据残存笔画,左半为“氵”旁,整体与“洍”“漚”“泛”接近。“余姚县官稷令”易被理解作“县名(余姚)+官职(县官)+人名(稷令)”,但与“临□里社君”文义上缺乏衔接。以往出土告地书之“告”,涉及“地下主”“地下丞”“土主”等[27],可有多个对象,但不附列神祇之名,“令”或非名字。“余姚县官稷令”对现实有所参仿,可能指余姚县的稷神。西汉时,中央有太社、太稷、官社,至末年王莽奏立官稷,形成二社二稷,东汉至魏晋南北朝复为太社、太稷、官社(又称帝社)[28]。太社、太稷对应天下,官社、官稷关涉官家皇帝。至于地方,情况相对稳定。《史记·封禅书》:“高祖十年春,有司请令县常以春二月及腊祠社稷以羊豕,民里社各自财以祀。制曰:‘可。’”[29]《续汉书·祭祀志》:“建武二年……郡县置社稷,太守、令、长侍祠,牲用羊豕。唯州所治有社无稷,以其使官。”[30]西汉地方各县已立社稷,规定县以春二月及腊祭时祠社稷。东汉郡、县皆置社稷,并由郡守、县令长亲自祠祀,时间大体为二、八月及腊祭[31]。出土文献对此也有反映。睡虎地汉简记:“六年正月丁丑朔庚子,仓粱人敢言之:春祠社禝,当用牡彘二,谒令吴阳、阳武乡输五年所遗各一,会二月朔日厨给,卒毋失期乏祠……安陆丞毋择告吴阳、阳武乡啬夫:听书从事,输会会日,唯毋失期。”[32]相较诏书提到的“令县常以春二月”“祠社稷以羊豕”,二牲均为豕,稍有差异,但时间相合。居延新简又记建武五年八月、建武八年三月,张掖居延都尉府告劝农掾“谓官、县:以令秋祠社稷”“谓官、县:令以春祠社稷”“今择吉日如牒。书到,令、丞循行,谨修治社稷,令鲜明。令、丞以下当侍祠者斋戒,务以谨敬鲜絜约省为故”[33]。这是西北边地部都尉向所辖候官、县廷下达祠社稷的府书。“侍祠”内容可与《续汉书·祭祀志》所记呼应,并提供了更多细节。由上,东汉中央虽“不立官稷”,但地方立社稷如故。现实中,余姚县祠社稷当由县令负责。此句可理解为天帝使者信臣告“余姚县官稷令”“临□里社君”两种神祇。“社君”是余姚县里社的土地神[34]。刘乐贤指出“古人对于神名,多有在后加一‘君’字作为尊称的习惯”,“在古代民间信仰中,这一类以‘某君’或‘某某君’为名的神祇并不少见”[35]。《后汉书·方术列传》提到东汉时汝南费长房“遂能医疗众病,鞭笞百鬼,及驱使社公”[36]。“社界中”之“界中”,汉代文书简中习见;“社界”一语却首次出现,指社神管辖的区域。

“不道之老物”,“不道”,下文又两见,汉唐已为刑律罪名[37],但作无道、胡作非为义,更为常见。《国语·晋语》:“秦后子来奔……(赵)文子曰:‘公子辱于弊邑,必避不道也。’”[38]及《史记·秦始皇本纪》:“自今以来,操国事不道如嫪毐、不韦者籍其门,视此。”[39]《潜夫论·述赦》又云:“轻薄恶子,不道凶民,思彼奸邪,起作盗贼。”[40]

“老物”, 古代蜡祭时有所涉及。《周礼·春官·籥章》:“国祭蜡,则龡《豳》颂,击土鼓,以息老物。”郑玄注:“十二月,建亥之月也,求万物而祭之者,万物助天成岁事,至此为其老而劳,乃祀而老息之。”又,《周礼·秋官·司寇》:“伊耆氏,下士一人,徒二人。”郑玄注:“伊耆,古王者号,始为蜡,以息老物。”[41]而伊耆氏蜡辞,部分内容见《礼记·郊特牲》:“曰:‘土反其宅,水归其壑。昆虫毋作,草木归其泽。’”[42]这对理解举行蜡祭时伊耆氏所“息”“老物”很有帮助。“老物”包括土、水、昆虫、草木。《史记·留侯世家》载黄石公传张良兵法事,太史公曰“学者多言无鬼神,然言有物”,《索隐》:“物谓精怪及药物也。”[43]“物”与“鬼神”有所不同,前者指精怪(及药物)[44],且就事例而言,还包括石;后者指人死后所变成的鬼魂以及神灵。《史记·齐悼惠王世家》:“及魏勃少时, 欲求见齐相曹参,家贫无以自通,乃常独早夜扫齐相舍人门外。相舍人怪之,以为物。”《索隐》引姚氏云:“物,怪物。”[45]曹参舍人误以为魏勃是怪物化为人形。《汉书·宣元六王传·东平思王刘宇》载大将军王凤对(成帝)曰:“诸子书或反经术,非圣人,或明鬼神,信物怪。”[46]也将“物怪”与“鬼神”对举。《汉书·艺文志》“数术略·杂占”条记:“《祯祥变怪》二十一卷。《人鬼精物六畜变怪》二十一卷。《变怪诰咎》十三卷。《执不祥劾鬼物》八卷。《请官除祥》十九卷。”[47]李零将其归为“解除书五种”,“其镇压、解除之术皆属于巫术,不同于占卜”[48]。可以看到,“人鬼”“精物”“六畜”三者是并列关系。这再次说明,从狭义言,“鬼”“物”不同。“精物”与人、六畜所化有别,最初主要是“山精树怪”一类,而“人鬼”“精物”“六畜”三者均属“变怪”, 泛指能变化的妖怪。《执不祥劾鬼物》之“鬼物”,可指鬼、物两类。王充《论衡·订鬼》列举诸说,“一曰:鬼者,老物精也。夫物之老者,其精为人;亦有未老,性能变化,象人之形”[49]。《说文·鬼部》:“鬽, 老物精也。从鬼彡。彡,鬼毛。”段注:“《汉·艺文志》有‘神鬼精物’之语,则作精物亦通。《周礼》‘以夏日至致地示物鬽’注曰:‘百物之神曰鬽。’引《春秋传》‘螭鬽魍魉’。按,今《左传》作‘魅’,《释文》本作‘鬽’。服虔注云:‘魅,怪物。或云:魅,人面兽身而四足,好惑人,山林异气所生。’”[50]

《抱朴子·金丹》云:“凡小山皆无正神为主,多是木石之精,千岁老物,血食之鬼,此辈皆邪炁,不念为人作福,但能作祸。”《抱朴子·登涉》云:“又万物之老者,其精悉能假托人形,以眩惑人目而常试人, 唯不能于镜中易其真形耳。”“山中有大树,有能语者,非树能语也,其精名曰云阳。”“山中夜见胡人者, 铜铁之精。见秦者,百岁木之精。”[51]敦煌本《白泽精怪图》作“山见胡人者,铜铁之精也。见秦人者,百岁木精也”[52]。日藏唐代佚书《天地瑞祥志》卷一四“物精”条引《白泽图》涉及“火之精”“土之精”“木之精”“金之精”“水石精”,以及“室之精”“厕之精”“古门之精”“古台屋之精”“古溷之精”“古□丘墓之精”“丘墓之精”“故军精”“故川石精”“故墉之精”等。其中,“金之精”之下小类有“山中夜见胡人者,铜铁精也”,下双行小字作“秦人谓之百俄术也”[53]。所叙对应各种物精,并有具体名、状。元刻本《阴阳正理论》“禳鬼祟魅惑”“禳鬼魅惑人”等篇也有相关内容[54],将鬼、魅区分,视作两类。综上,老物成精者,称鬽、魅,与鬼神、六畜尚不尽同,初多对应土、石、水、昆虫、草木等,后来也包括其他动物,甚至“万物之老者”。它们岁久年深而成怪物,可以化成人形,迷惑及危害人,在镜中会显出真形。

“贼病”之“贼”,为毁、败义。老物使里中男子孙少伯生病,“痴□□喉疾痛不能言”,即出现神志不清的癫狂及喉疾病症, 以致无法说话。“蛇鼠狐狸”之“蛇”,左侧偏旁仅存右半,字作“陀”“蛇”均有可能,依残存笔画作“蛇”。此言贼病孙少伯者,不仅是老物,还包括蛇、鼠、狐、狸。《抱朴子·对俗》:“按《玉策记》及《昌宇经》……又云,蛇有无穷之寿……狐狸豺狼,皆寿八百岁。满五百岁,则善变为人形。鼠寿三百岁,满百岁则色白,善凭人而卜,名曰仲,能知一年中吉凶及千里外事。”《抱朴子·登涉》:“山中寅日……称令长者,老狸也……巳日称寡人者,社中蛇也……(戌日)称成阳公者,狐也……子日称社君者,鼠也。”[55]敦煌本《白泽精怪图》作:“寅日……称令长者,狸也……巳日称寡人者,社间蛇也……(戌日)称成阳翁仲者,狐也。”[56]即木觚所言“蛇鼠狐狸”。狂鬼、恶鬼分指狂乱之鬼、凶暴之鬼,与殇子所化或属老物外的其他鬼怪。“象生人形”,下文又云“象人”“惑为人形”。前引《抱朴子·登涉》“万物之老者,其精悉能假托人形,以眩惑人目而常试人”, 提示老物可假托人形;《论衡·订鬼》“夫物之老者,其精为人;亦有未老,性能变化,象人之形”,提示“物”虽“未老”而可变化者,“象人之形”;《玉策记》及《昌宇经》“狐狸豺狼,皆寿八百岁。满五百岁,则善变为人形”[57],又提示狐、狸、豺、狼至五百岁,也善变人形。《后汉书·方术列传》:“汝南岁岁常有魅, 伪作太守章服,诣府门椎鼓者,郡中患之。时魅适来,而逢(费)长房谒府君,惶惧不得退,便前解衣冠,叩头乞活。长房呵之云:‘便于中庭正汝故形!’即成老鳖,大如车轮,颈长一丈。”“(费)长房曾与人共行,见一书生黄巾被裘,无鞍骑马,下而叩头,长房曰:‘还它马,赦汝死罪。’人问其故,长房曰:‘此狸也,盗社公马耳。’”[58]记叙了东汉时老鳖、狸“象生人形”“象人”“惑为人形”事。

“旦夜”,指日日夜夜。“荣”是“营”的假借字[59]。传世文献中“荧”与“荣”、“营”与“荣”,出土文献中“营”与“荣”,皆有通假之例[60]。“荣惑”即“营惑”“荧惑”,为迷惑、眩惑义。《史记·张仪列传》载张仪说赵王语:“苏秦荧惑诸侯,以是为非,以非为是,欲反齐国。”[61]“老物强持少伯为夫”,显示老物首先变为女形,日夜迷惑孙少伯,强行挟持对方作为丈夫。睡虎地秦简《日书甲种·诘》有“犬恒夜入人室,执丈夫,戏女子,不可得也,是神狗伪为鬼”[62],“执丈夫,戏女子”可与“强持少伯为夫”参看。《九歌·山鬼》云:“若有人兮山之阿,被薜荔兮带女萝。既含睇兮又宜笑,子慕予兮善窈窕。”[63]近现代学人,特别是文学研究者多认为“山鬼”是女神、巫山神女,美丽多情。其实,“山鬼”仍应理解为木石精怪,本质上属于“物”,即魑魅,可以幻化为美貌女子。敦煌本《白泽精怪图》“山鬼常迷或人,使失道径者”[64],所言“山鬼”属于同种精怪,能变更形体,从而迷惑人。“穷竟”,彻底追究。《史记·酷吏列传》:“(减)宣尝与(张)汤有却,及得此事,穷竟其事,未奏也。”[65]从“当死”“犯法,罪当(迁)”看,老物等因此受到处理。

“不道老物不死,变更其形”,“当死”老物未死,“诈称临□里……”,下文作“诈称官秩”,再次变更形体为男性。“官秩”作为名词,指官吏职位与俸禄等级。长沙五一广场东汉简记录名字叫黑的人“诈称官自爵秩”,另简提到“黑不称贼曹史”[66]。汉代里吏属职役而非吏员,“诈称官秩”或属宽泛表述。前引《抱朴子·登涉》“称令长者”“称寡人者”“称成阳公者”“称社君者”,与此“诈称临□里……”“诈称官秩”,情形类似。“汙帝神严祭”,文意不明,下云“犯上帝禁”。“上帝”与“帝”“天帝”,当为同义。

“从风随气以行,其精不居其处”,睡虎地秦简《日书甲种·诘》提及“野兽若六畜逢人而言,是票(飘)风之气”[67]。刘乐贤按:“古人认为飘风乃是鬼化成的,《白泽精怪图》:‘又丘墓之精名曰狼鬼,善与人斗不休,为桃棘矢(疑桃字下脱弧字),羽以鵄羽以射之,狼鬼化为飘风。’”[68]又由甲骨、金文及先秦诸子可知,商周以降“气”的内涵逐渐发展。至汉代,“随着万物生成论的出现,‘气’作为产生精、神、形、质的基础,被纳入其体系之中……在生气这一基本的意义上,被称为元气”[69]。《论衡·无形》云:“且物之变,随气……汉兴,老父授张良书,已化为石,是以石之精为汉兴之瑞也, 犹河精为人持璧与秦使者,秦亡之征也。”《论衡·讲瑞》又云:“物随气变,不可谓无。黄石为老父,授张良书,去复为石也。”[70]班固《幽通赋》曰:“浑元运物,流不处兮。”曹大家注“浑,大也。元,气;运,转也。物,万物也。言元气周行,终始无已,如水之流,不得独处也。”[71]此指老物从“风”迅行,随“气”变化;核心之“精”,并不固居于一处、保持一常形,而变幻无已。“贼□病人”之“□”,右半为“元”,或作“玩”“翫”等字。“司命”见于战国时期的楚简及传世典籍[72],又是西汉长安所置晋巫、荆巫的祭祀对象[73],在东周、秦、汉很受崇拜。李学勤提示,“《礼记·祭法》郑玄注:‘此非大神祈报大事者也。小神,居人之间,司察小过,作谴告者尔。’这种小神,可能是从上述天神司命分化而来”[74]。“残贼四时所养”,“残贼”为残害义,《史记·淮南衡山列传》:“往者秦为无道, 残贼天下。”[75]“四时所养”,见《太平经·妒道不传处士助化诀》:“睹邪不正,乃上乱天文,下乱地理,贼五行所成,逆四时所养。”[76]

三、木觚性质及价值

“天帝使者” 木觚主要反映了东汉江南地区用法术祛邪厌胜的方术传统,与道教仪式尚有距离。战国以来,民间方术士,特别在东方燕齐沿海区域者较为活跃。有意思的是,《方术列传》作为正史类传之一种而被撰作,要晚至《后汉书》。周天游据洪饴孙《史目表》列谢承《后汉书》传目,推测“而《独行》《方术》《逸民》《列女》诸传也可能仿谢《书》而设,并非范晔所独创”[77]。无论如何,这些说明方士群体在东汉社会具有重要影响,并为认知早期道教的衍生提供启示[78]。木觚显示方士上请天帝使者信臣,实现为男子孙少伯禳疾,对施加危害的不道老物厌劾。传世文献对东汉方士的相关活动有所反映,一些甚至就发生在今浙江周边沿海区域。《后汉书·第五伦传》记:“会稽俗多淫祀,好卜筮……其巫祝有依托鬼神诈怖愚民。”[79]张华《博物志》又记:“左慈能变形,幻人视听,厌刻鬼魅,皆此类也。《周礼》所谓怪民,《王制》称挟左道者也。”[80]按“劾”“刻”通假[81],“厌刻”即“厌劾”,或为“厌劾”之讹。“鬼魅”泛指鬼怪,细分包括“鬼”“魅”两类。《后汉书·方术列传》记:“徐登者,闽中人也。本女子,化为丈夫。善为巫术。又赵炳,字公阿,东阳人,能为越方。”[82]“又河南有麹圣卿,善为丹书符劾,厌杀鬼神而使命之。又有编盲意,亦与鬼物交通。”[83]“初,章帝时有寿光侯者,能劾百鬼众魅,令自缚见形。其乡人有妇为魅所病,侯为劾之,得大蛇数丈,死于门外。”[84]所记“百鬼众魅”,对“鬼”“魅”同样区分。前举秦汉杂占类数术书籍多种,方士在厌劾老物时采据法术,不排除与《人鬼精物六畜变怪》《执不祥劾鬼物》等内容有关或相近。

木觚具有的另一重要特征是“涂朱砂”。宋代张君房《云笈七签》引“《太真科》云:‘丹简者,乃朱漆之简,明火主阳也。墨箓者,以墨书文,明水主阴也。人学长生,遵之不死。故名丹简墨箓,秘不妄传。’”[85]这种以朱砂书写的简,又称“丹书”,文献记载很多。出土文物中,“解谪瓶上的文字大都用朱色书写,即所谓丹书”[86]。此外,扬州甘泉山南出土的熹平五年刘元台七棱买地砖券[87]、南京市区出土的建安廿四年龙桃杖六棱买地砖券[88],皆外为柱形,内为中空圆形,券刻阴文,填以朱砂。而花园新村木觚使用墨书书写,涂以朱砂[89]。古代数术所使用的“丹书”,可能存在两种类型:一种以朱砂书写或填充文字,另一种用朱砂涂红[90]。前引居延新简“厌书”在“ 名为天牧”的“天牧”二字中间穿孔[91],并打破文字。木觚在中部偏下有一人工穿孔,应与方术仪式有关。综合上论,这一木觚可定名为东汉永平十七年劾物木觚。木觚内容颇富价值,展现了厌劾物怪的汉代方术,并为中国古代志怪故事增添了新材料。东汉前期,王充回到会稽上虞,撰写《论衡》。木觚与之时、地重叠,内容互见,也为相关研究提供助益。

余姚花园新村木觚的出土环境, 与遗址简、墓葬简、井窖简尚有差异,具有一些自身特征。参考江苏高邮邵家沟、南京城南秦淮河下游西岸的皇册家园遗存的情况[92],余姚花园新村遗址同样处于濒水环境。《续汉书·礼仪志》“祓禊”条记:“是月上巳,官民皆絜于东流水上,曰洗濯祓除去宿垢疢为大絜。絜者,言阳气布畅,万物讫出,始絜之矣。”[93]《后汉书·方术列传》又记:“(徐)登年长,(赵)炳师事之。贵尚清俭,礼神唯以东流水为酌,削桑皮为脯。但行禁架,所疗皆除。”[94]旧写本《北堂书钞》卷一○三引《抱朴子》:“葛仙翁为丹书符投江中,顺流而下。次投一符,逆流而上。次又投一符,不上不下,停住,而水中向二符皆还就之。”[95]汉晋江南地区的祭祀、禳疾活动,有“贵尚清俭”的传统,对“东流水”多有利用。木觚出土于河道堆积,作为施法用具,在劾物禳病过程中或取用“东流水”,或被投入“东流水”。

附记:简牍红外扫描由史少华完成,释文由汪华龙、孙闻博、许超等完成,参加释文审定的有邬文玲、陈剑、王子今、刘昭瑞、姜守诚、张忠炜、程少轩、邓玮光、张今。本文修改得到李天虹、游自勇、牛敬飞、杨继承、马晓稳的帮助。